ただの高還元SESじゃない!?Necmos独自の給与制度「上昇還元率制」とは?

最終更新:2025.09.25

公開:2025.09.19

「念願の新SESに転職したけれど...」

これまでのSES(通称:「旧SES」)は、「単価が不透明」「中抜きが多い」「現場を選べない」といった課題があり、エンジニアにとって不自由な環境だと問題視されてきました。

そんな中で登場したのが、新たなSESの働き方である「新SES」で、「高還元率」や「単価の開示」、「案件選択の自由」など、エンジニアファーストの制度設計が注目されています。

特に、早期から高収入を目指すことができる「高還元」に魅力を感じて新SESに転職するエンジニアは珍しくありません。

しかし、実際に新SESに転職した人からは、「思ったほど年収が上がらない」「成長しても報酬が横ばい」といった声も...

一方で、私たちNecmosが導入しているのが「上昇還元率制」です。

本記事では、新SESにおける「高還元」の実情と課題を整理し、Necmosがなぜ「上昇還元率制」を導入したのか、この制度がエンジニアに対しどのようなキャリアの可能性を広げることができるのかを紹介します。

この記事でわかること

- 新SESの「高還元」のメリットと見落とされがちな課題を理解する

- 日本が抱えるITや働くことに対する課題について知る

- Necmosが導入した独自の給与制度「上昇還元率制」の内容、導入採用した背景を知る

この記事を書いた人

能宗 新

NOUSOU ARATA

株式会社Necmos フロントエンドエンジニア

大学卒業後、新卒でSES企業に入社するも、自身の将来性に危機感を抱いたことをきっかけに、株式会社Necmosに入社。デジタルクリエイティブ事業部の初期メンバーとして、開発未経験の状態から様々な受託案件に携わった後、再びSESとして金融系や官公庁系などの現場業務に従事。SESと受託開発の両方を経験することで"視野の広がり"を感じ、今後さらに対応領域を広げるべく、デジタルクリエイティブ事業に再復帰し、Necmos社内のDX化やコンテンツマーケティングなどを推進している。

新SESの「高還元」のリアル | メリットとデメリット

旧SESから脱却し、エンジニアに選ばれる存在へと進化した「新SES」ですが、その中でも特に注目されているのが、高還元を前提とした報酬設計です。

本章では、新SESにおける「高還元」の代表的なメリットとデメリットを整理してご紹介します。

メリット

- 案件単価の一定割合が報酬として支払われるため、年収が早期から上がりやすい

- 単価やマージンの内訳が開示されている企業も多く、納得感のある給与体系

- フリーランスに近い報酬感でありながら、正社員としての安定性もある

デメリット

- 「還元率80%」などの数字だけが強調される一方、その内訳が不透明な場合がある

- 案件獲得に向けた営業支援やサポート体制が薄く、不安を感じるケースも

- 高単価案件ばかりを優先し、スキルの幅が広がらずキャリアが停滞してしまうリスク

「高還元」には、年収アップのしやすさや働き方の柔軟性など、エンジニアにとって大きな魅力があります。

一方で、制度の内訳やサポート体制に課題を抱える企業も存在し、数字だけでは見えない落とし穴に注意が必要です。

メリットだけに目を向けるのではなく、還元の仕組みやキャリアの成長とのバランスまで含めて、自分に合った働き方かどうかを見極める視点が重要です。

合わせて読みたい:高還元だけで選んでない?新SESのメリットと盲点を徹底解説

「上昇還元率制」とは?

制度の仕組み(一般的な高還元SESとの違い)

Necmosが導入している「上昇還元率制」は、新SESの「高還元」とは違う独自の報酬制度です。

一般的な新SESの高還元制度は、「還元率◯%」といった数字が固定されており、その内訳が不透明で実際の手取りが少ない場合も少なくありません。

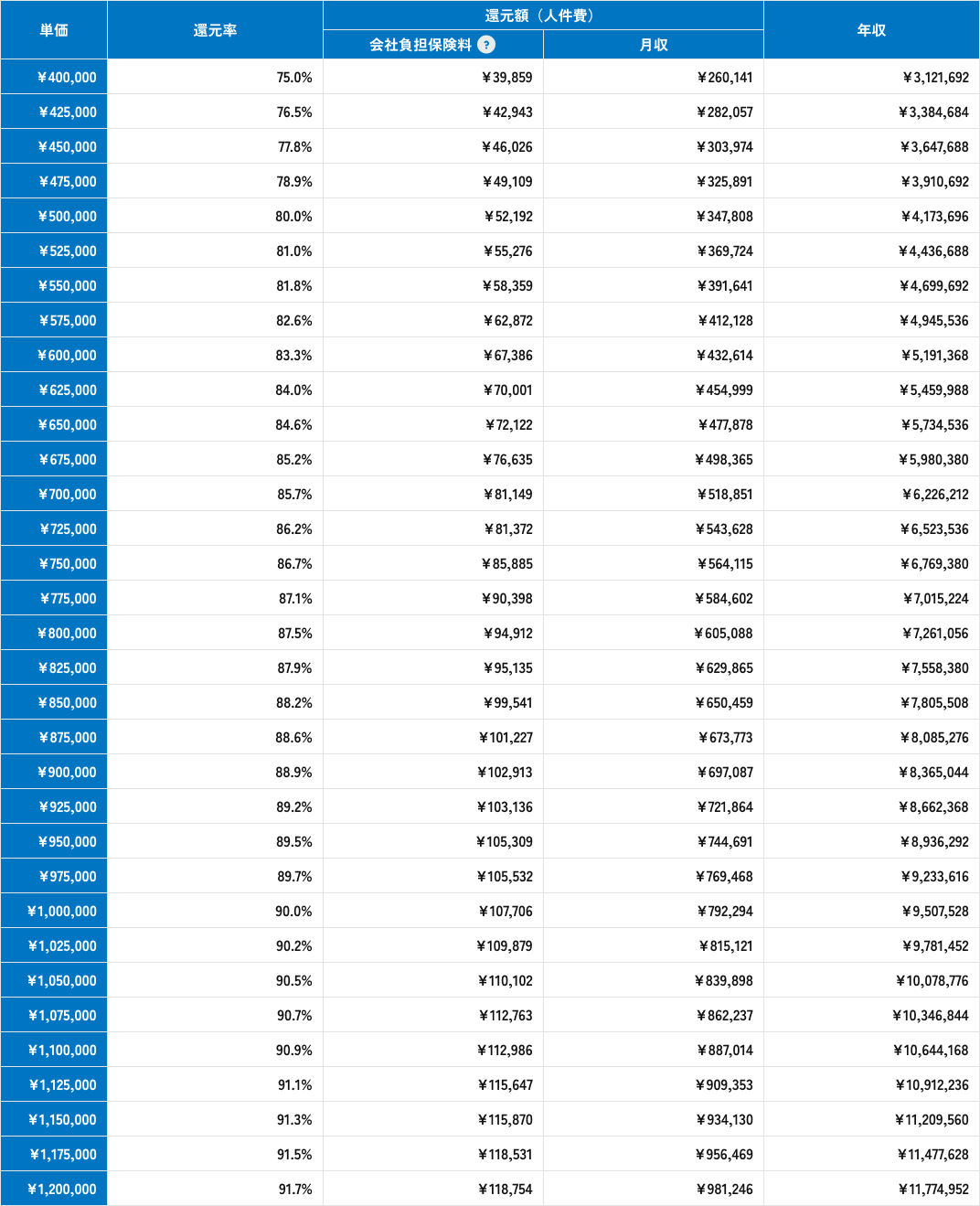

これに対し、Necmosの「上昇還元率制」ではマージンを一律10万円に固定しています。

そのため、案件単価が上昇するほど、エンジニアへの還元率も上昇する仕組みとなっています。

たとえば月単価が60万円であれば還元率は約83%、80万円なら約88%と、スキルや経験の成長がそのまま収入アップに直結する構造です。

還元率の固定ではなく、上昇する点が大きな違いです。

図:Necmosの年収早見表

図:新SESの「高還元」(還元率固定)との比較

※一般的な還元率には「会社負担保険料」が含まれている場合が多いため、他社との比較をしやすくする目的で、上記の還元額には会社負担保険料を含めた金額を記載しています。

参考:Necmosの給与制度

なぜ「上昇還元率制」を導入したのか?

デジタル人材の主体性を奪う構造と、日本のDX停滞

まず、Necmosが捉えている日本における課題意識について説明します。

日本は今、「DX後進国」として世界から大きく遅れをとっています。

経済産業省のDXレポート(2018・2020)によれば、日本企業の約8割がDXに「未着手または部分的」とされ、IMDのデジタル競争力ランキング(2023年)でも日本は32位に留まっています。

日本が「DX後進国」として直面している課題の背景には、IT人材の外注依存と、それに起因するワークエンゲージメント(WE)の低さという構造的な問題があります。

ワークエンゲージメント(WE)は、従業員が仕事に対してどれだけ熱意・活力・没頭を持って取り組めているかを示す重要な指標です。

たとえば、総務省の調査によれば、日本のIT人材の約72%がSIerやSESなどの外部人材として分類されており、プロジェクトや部門、機能などに切り出し、それぞれにメンバーが寄せ集められる形でチームを構成されることが一般的となっています。

このような環境下では、自分の仕事に対する目的意識や自律性を持ちにくく、モチベーションが「お金のために」「指示されたから」といった外発的動機に偏りやすくなります。

実際、Gallupの国際調査(2023年)では、日本のWEスコアは5%と世界最低レベルであり、厚生労働省のデータでも、受託・SES業界のWEスコアは全産業平均(3.42)を下回る2.89にとどまっており、業界全体のワークエンゲージメントの低さが明らかです。

ワークエンゲージメントが低いことにより、モチベーションの喪失・生産性の低下・離職率の上昇といった問題が連鎖的に発生します。

その結果、DX推進に必要な技術力や創造性が発揮されにくく、日本全体のデジタル競争力を弱体化させる要因となっています。

この問題の本質は、技術が足りないのではなく、人が動けない構造にあるという点です。

デジタル人材の成長を促進するどころか、意欲を削ぎ、自律的なキャリア形成を阻む仕組みこそが、日本のDXを停滞させているのです。

ワークエンゲージメントの向上がもたらすチームと組織の進化

こうした構造的な課題を前に、私たちNecmosが出した答えは、IT人材が主体性を持ち、自らキャリアを選択できる環境を整えることでした。

IT業界における問題の本質は、スキル不足ではなく、「人が自律的に動けない仕組み」にあります

必要なのは、報酬とキャリアの見える化によって、納得感と成長実感を得られる制度です。

そこで私たちは、給与制度そのものを再設計し、IT人材が「自分の市場価値」と向き合い、前向きにキャリアを築ける仕組みとして、「上昇還元率制」を導入しました。

しかし、生産性や創造性を最大化し、持続的なキャリア形成を支援するには、働く環境だけでなく暮らしの基盤までを包括的に支える視点が必要です。

ワークエンゲージメントだけでは不十分

ワークエンゲージメント(WE)だけで長期的なパフォーマンスが保証されるわけではありません。

- 家庭や健康、経済面で不安があると、どれだけ仕事が充実していても集中力や持続力は削がれます

- 心理的・身体的なコンディションが安定してこそ、本当の意味での働きがいや成長実感は生まれます

- さらに上記に挙げた要素は、個々人が抱えるバックグラウンドや、ライフステージの変化によって異なります

仕事で成果を上げるためには、個々人の生活の安定や心身の健やかさといったウェルビーイングの充実が不可欠。

つまり、ワークエンゲージメントはウェルビーイングによって土台が支えられているのです。

ウェルビーイングとワークエンゲージメントの科学的な関係

ポジティブ心理学や組織行動研究では、仕事以外の領域(健康、家庭、学び、人間関係など)の充実が、仕事への意欲や成果に良い影響を与えるとされています。

- Broaden-and-Build理論(Fredrickson, 2001)

ポジティブ感情は認知の幅を広げ、回復力・創造性・協調性などのリソースを増やす - ワーク・ライフ・エンリッチメント理論

プライベートで得た経験や満足感が、仕事にも好影響を与える

また、Gallup(2023年)によると、ウェルビーイングの高い人はエンゲージメントも高く、欠勤・離職が著しく少ないことが分かっています。

Necmosが目指す「持続可能なエンゲージメント」

Necmosでは、報酬の透明化(上昇還元率制)やキャリアの自律支援だけでなく、生活全体の質を高める取り組みを目指しています。

仕事軸(働く)- ワークエンゲージメント支援

- 単価可視化とマージン固定による納得感ある報酬

- 案件選択の自由と成長機会の確保

- 社会需要を的確に抑え、1人1人の強みを定性/定量で分析

- 最適なキャリア計画策定と伴走支援 など

生活軸(暮らす)- ウェルビーイング支援

- 心身の健康支援

- 心地よい働く・憩う場所(コミュニティ)の提供

- 住環境・資産形成支援による生活基盤の安定 など

IT人材から社会を変えるために

Necmosが「上昇還元率制」に込めた想いは、「与えられた仕事をこなす」から「自分でキャリアをつくる」へと、一人ひとりの意識を変え、自律性を高めることです。

一人ひとりの変化が積み重なれば、やがて業界や社会のあり方そのものも変えていけると私たちは信じています。

「上昇還元率制」を導入することで実現できること

成長が報酬に直結する、納得感あるキャリア形成

「上昇還元率制」では、マージンを固定することで、案件単価が上がるほど従業員への還元率が自動的に上昇します。

これにより、スキルや経験の向上が可視化された報酬アップとして明確に反映され、「自分の市場価値がどう伸びたか」を実感しやすくなります。

属人的な評価ではなく、成長=報酬に直結する仕組みが、キャリアへの納得感を高め、モチベーションの維持・向上にもつながります。

転職に頼らない、長期的なキャリアを築ける

一般的なSESでは、給与アップのために転職を繰り返すケースが多く、せっかくのスキルや経験が分断されてしまいがちです。

「上昇還元率制」は、同じ環境にいながらスキル向上と共に還元率も上昇していくため、転職に頼らずとも収入が着実に伸びていきます。

その結果、長期的かつ本質的なキャリア形成が可能になります。

上昇還元率制によってIT人材の「自律的な成長機会」につなげる

市場価値が可視化されることで、自分自身が「いま最適な挑戦とは何か?」を主体的に考えやすくなります。

Necmosでは、単価だけを重視するのではなく、将来のキャリア設計に資する案件を選ぶことが可能です。

キャリアを与えられるものから自分で創るものへと捉え直す機会が広がります。

「自分らしさが誰かのためになる世界」へ

Necmosが掲げるビジョン「自分らしさが誰かのためになる世界を実現する」は、単なるスローガンではありません。

- キャリア自律

- 価値貢献

- 人とのつながり

- 心身の健康

これらが調和したとき、人は本当の意味で自分らしく、意義を感じながら働ける状態になります。

Necmosは、そんな未来を仲間と共に創り出していきます。

まとめ

Necmosが導入する「上昇還元率制」は、従来のSESや一般的な高還元SESとは異なり、マージン固定×単価連動の還元率上昇という透明性の高い報酬設計が特徴です。

これにより、市場価値の「見える化」と報酬の納得感を両立し、IT人材の主体性とキャリア自律を支援します。

また、報酬制度に留まらず、健康・家庭・学び・住まいなどのウェルビーイング支援も強化し、ワークエンゲージメント(WE)の向上と、持続可能な働き方を両立させる仕組みを整えています。

「働く」と「暮らす」を一体で支えることで、自分らしく、誰かのために働ける社会の実現を目指しています。

ご自身のキャリアについて気になった方は、気軽にNecmosのカジュアル面談にご応募ください!

Necmos編集部

Necmos編集部は、現場で活躍するエンジニアの声やリアルな経験に基づいた信頼性の高い情報を発信し、読者が自身のキャリア形成に役立てられるようサポートしています。 また、エンジニア一人ひとりの価値観や想いを大切にしながら、業界最高水準の給与還元を透明性の高いマージン設計で実現することで、エンジニアが安心してキャリアに集中できる環境を整えています。